今世紀に入るや、2001年12月末の朝比奈隆に続いて、翌2002年2月にギュンター・ヴァントが亡くなり、世界は3ヶ月足らずの間に掛け替えのないブルックナーのスペシャリストを相次いで失った。朝比奈隆、享年93歳、ヴァント90歳。いずれも最晩年まで指揮台に立って、我々に長大なブルックナー作品のもつ魅力と感動を存分に与えてくれた恩人だったし、典型的な大器晩成型だったという点でも共通する。

晦渋かつ難解といわれたブルックナーの交響曲の最も好まれる国は、出身地ドイツ・オーストリアであるのは当然としても、世界で2番目は間違いなく日本であろうといわれる。これは朝比奈の強大な影響があるにしても、度々訪日して本場のブルックナーを演奏するかたわら、とくに90年代以降、優れたレコーディングを通して我々を魅了し続けたヴァントによるところも大きかったのではなかろうか。

ギュンター・ヴァント。1912年、ドイツ中部の小都市、エルバーフェルトで、商人の子として生まれる。この町からは、指揮者のクナッパーツブッシュが出ているが、ヴァントの家系には、芸術家も教師もいない。ただ子どものころから大変な音楽好きで、ミュンヘンやケルンで音楽教育を受けた後、指揮者の道を目指すべく、地方の歌劇場で無給のコレペティトルからスタートした。少しずつ注目され出したのは、大戦後の1945年以来、ケルンの市立歌劇場とギュルツェニヒ管弦楽団を任されてからで、とくに、ストラヴィンスキー、バルトーク、シェーンベルグ、ヴェーベルン、メシアンなど当時の現代音楽を積極的に取り上げて注目された。30年間にわたるケルン時代のヴァントについて、辛口ジャーナリスト、ベルガーは、「ヴァントの特徴−それは自己抑制、謙譲、仕事への集中、儲け仕事への無関心に集約できるもので、レコード録音にも長年関心を払ってこなかった。ケルン市はヴァントにとって必ずしも理想的な傭い主であったわけではない。・・・(しかし)彼は公開の演奏活動に尊厳を与えた。それは芸術の真実から生じてくる尊厳であって、空疎な習慣的作業としてすぐに消えていくような偽りの活動によるものでない。」と大いに労っている。(「ギュンター・ヴァント」ヴォルフガング・ザイフェルト著 根岸一美訳 音楽之友社)

この期間ヴァントは、とりわけモーツァルトを愛し、オペラや現代音楽を好んだが、後年のライフワークとも云うべきブルックナーを取り上げるようになったのは、かなり遅い時期になってからだった。(ブルックナーの初録音は、漸く1971年、彼の音楽監督就任25周年記念のコンサートのライヴ、手兵ギュルツェニヒ管弦楽団との8番だったが、彼はその時62歳になっている。)

自身述べているように、「ブルックナーの作品における構築の巨大な弧線を認識するだけでなく、それだけでもずいぶん時間がかかったが、解釈者として落ち着いてそれらを伝達できるようになるまでに、私はずいぶん多くの時間を必要とした。・・・(さらに)私が試みているのは、その音楽における宇宙的な秩序、言い換えれば神的な秩序の反映を、明確にさせることである」(前掲書)

漸く81年にケルン放送交響楽団とブルックナー全集を完成するが、北ドイツ放送交響楽団と88年以降93年までに、3〜9番をライヴで録音。このうち4、6、8、9番は 夫々2回づつ行っている。

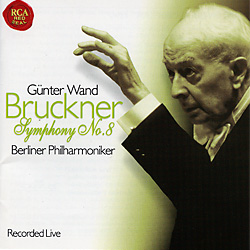

そして、最晩年がベルリン・フィルとの4番(1998年2月)、5番(96年1月)、7番(99年11月)8番(2001年1月)、9番(1998年9月)(いずれもライヴ)と北ドイツ放送交響楽団との4、5、9番(2000〜2001年)の録音だった。

今回は、そのベルリン・フィルとの一連のブルックナー録音の中でも最後の演奏となった名演の誉高い交響曲8番を取り上げてみたい。

この交響曲は、ブルックナーの最後を飾る3大交響曲7、8、9番の中でも、最もバランスのとれた名作といわれる。厳しさでは9番だが、残念ながらこれは未完だし、7番も確かに魅力的だが、ちょっと頭でっかちな感あり、その点、8番は全体的に均斉がとれていて、しかも全ての楽章が充実している。これは、第1稿の指揮を任されたヘルマン・レヴィが、猛烈にこの作品を批判したことに端を発し、ブルックナーは苦悩の末、結局それらの批判を真正面に受け入れて第2稿を書くことになったからだといわれるが、この初演をめぐっての経緯は、レヴィとヨーゼフ・シャルクの往復書簡などにみることができる。

さて、ヴァントの8番。宇宙の創成を思わせる出だしの原始霧がゆったりとした自然体で始まり、第1楽章、第2楽章が堂々と続く。筆者は、中でも第3楽章のアダージョを好むが、ヴァントの場合、ベルリン・フィルの名演奏にも支えられて、静ひつで宗教的、透明感のある美しさに終始している。

そして、終楽章のコーダ。ヴァントの到達し得た最後の境地ともいわれており、金子建志氏の言葉を借りれば、「人生の回顧と宇宙的な俯瞰が二重写しになった奇跡のような深淵に踏み入り、遂に臨界を超えた」ということになろうか。過去、この作品には、第1稿も含めて、フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、ヨッフム、カラヤン、シューリヒト、マタチッチ、朝比奈など幾多の名録音が残されているが、録音・演奏とも、最優秀盤としてこのヴァント盤を推す人が圧倒的に多いのも当然のことであろう。

人の運命は様々で、作曲家でも、シューベルトやモーツァルトのように極く短い期間に信じられないほど数多くの珠玉作品を残して足早に逝った天才もいれば、ブルックナーのごとく73歳まで与えられた余命を最大限生かして、誠実に推敲を重ねつつ、前人未到の膨大な作品群を残した大作曲家もいる。

所詮、神によって与えられた人生、精一杯自身の能力を発揮して生き切ることが務めであるならば、ブルックナーにせよ、ヴァントにせよ、夫々見事に天寿を全うしたというべきで、誰にも真似の出来ない賞賛に価する人生だった。長年の間の不断の努力によって、結局は余人の到達し得ない高みを極めることが出来た人々を、例えば日本の伝統芸能や工芸の分野などにも見いだすが、こうした年輪を重ねることによる入神の芸こそ、紛れもない本物であり、筆者など尊崇の念を禁じ得ないのである。少なくとも、“ある分野”と言い換えてもよいが、とくに大器晩成型のブルックナーの演奏などは、そうした燻し銀の芸が求められる分野ではあるまいか。

ジャケットの写真は、ルードウィッヒ・シルマーによるもの。一連のベルリン・フィルとのブルックナー盤は、すべて同写真家の撮影になるものである。

P.S.

更にこの作品の詳細な楽曲分析については、いずれ本メルマガに掲載されるはずの生田榮氏による名解説を参照されたい。 |